Quand j’ai débuté dans le BTP en 2007, j’avoue que le premier jour sur un chantier de terrassement à Marseille, j’étais complètement perdu. Mon chef d’équipe me parlait de « balancier », de « vérin de flèche » et de « godet trapézoïdal »… J’avais beau sortir d’école d’ingénieurs, sur le terrain, c’était une autre langue ! Aujourd’hui, après avoir vu passer des centaines de pelleteuses et formé de nombreux jeunes, je me dis qu’un bon glossaire aurait pu m’éviter bien des moments d’incompréhension.

Le monde de l’excavation possède son propre vocabulaire, riche et précis. Maîtriser cette terminologie, ce n’est pas juste faire le malin devant la machine à café – c’est comprendre finement le fonctionnement de ces engins complexes, mieux communiquer avec les opérateurs et les fournisseurs, et surtout, faire les bons choix matériels. Parce qu’entre nous, quand on confond un godet de curage avec un godet trapézoïdal, on peut vite se retrouver avec l’équipement inadapté sur le chantier.

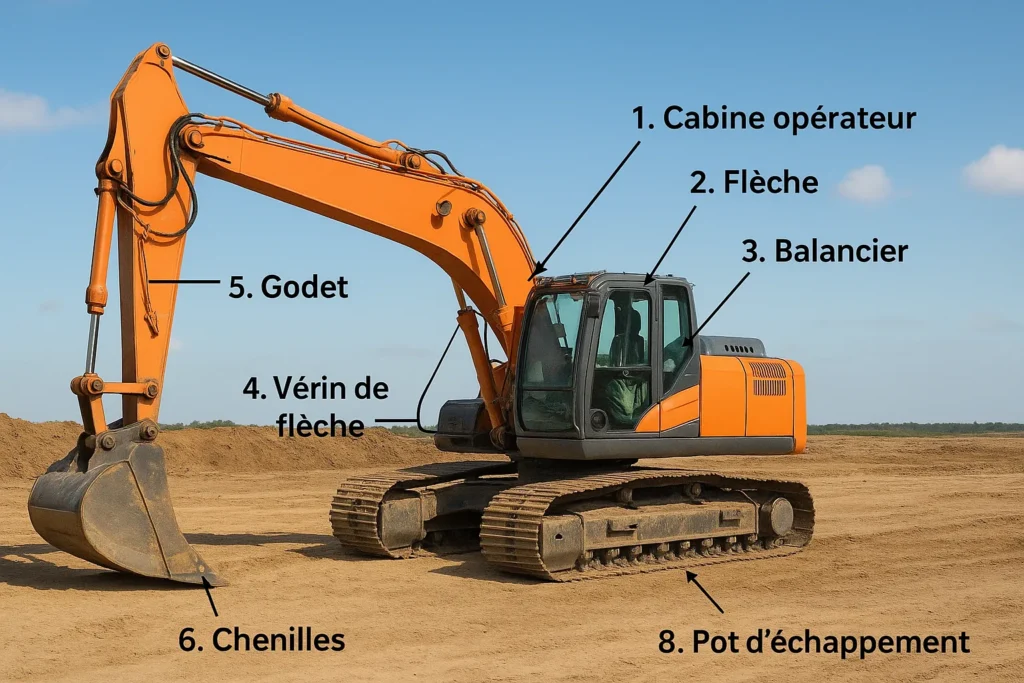

Les composants principaux de la pelleteuse

Balancier

Le balancier, c’est cette pièce maîtresse située entre la flèche et le godet. On l’appelle aussi « bras » ou « stick » selon les constructeurs. Sa longueur détermine en grande partie le rayon d’action de votre machine. Sur une pelleteuse Caterpillar 320, par exemple, vous avez généralement le choix entre un balancier court (2,5 m) pour plus de force d’arrachement, ou long (3,2 m) pour une portée étendue. J’ai appris à mes dépens l’importance de ce choix : sur un chantier de pose de canalisations, notre balancier court nous obligeait à repositionner constamment la machine !

Flèche

La flèche, c’est le bras principal qui se lève et s’abaisse, connecté directement au châssis. Plus elle est longue, plus votre pelleteuse peut creuser profond et décharger haut. Les constructeurs comme Liebherr proposent souvent des configurations variables : flèche standard, longue, ou même extra-longue pour des applications spécifiques.

Tourelle

La partie supérieure rotative de la pelleteuse. C’est là que se trouvent le moteur, la cabine et tous les équipements hydrauliques. Sa rotation à 360° est un avantage énorme par rapport aux rétrocaveuses. Petite anecdote : on m’a toujours dit que si la tourelle grince en rotation, c’est souvent le signe d’un problème de graissage au niveau de la couronne d’orientation.

Train de roulement

Composé des chenilles, barbotins, roues de renvoi et galets, le train de roulement représente environ 50% des coûts de maintenance d’une pelleteuse selon Komatsu. Un point crucial souvent négligé par les débutants !

Les outils et attachements

Godet de terrassement

Le godet standard, celui qu’on voit partout. Largeur variable selon la taille de la machine : 60 cm sur une 8 tonnes, jusqu’à 2,5 m sur une 45 tonnes. Les dents sont généralement au nombre de 5 ou 7, en fonction de la dureté du terrain.

Godet de curage

Plus large et moins profond que le godet standard, sans dents, il sert pour les finitions et le curage de fossés. Indispensable pour obtenir des pentes parfaites ! Sur les chantiers VRD que je supervise, c’est l’outil de précision par excellence.

Brise-roche hydraulique (BRH)

Attachment destructeur s’il en est ! Le BRH remplace avantageusement l’explosif dans de nombreuses situations urbaines. Les marques comme Atlas Copco ou Rammer dominent ce marché très spécialisé. Attention aux nuisances sonores : prévoir les équipements de protection !

Grappin

Outil de préhension pour la manutention de matériaux divers. Très utilisé dans la démolition et le recyclage. Il existe des grappins de démolition renforcés et des grappins de tri plus légers.

Hydraulique et motorisation

Débit hydraulique

Exprimé en litres par minute, il détermine la vitesse d’exécution des mouvements. Une 20 tonnes moderne débite généralement entre 200 et 300 l/min. Plus le débit est élevé, plus la machine est véloce, mais attention à la consommation !

Pression hydraulique

Mesurée en bars, elle détermine la force disponible. Les pelleteuses modernes fonctionnent généralement entre 280 et 350 bars. C’est cette pression qui donne la force d’arrachement au godet.

Force d’arrachement

La puissance de creusement maximale, exprimée en kN (kilonewtons) ou en tonnes. Sur une pelleteuse de 22 tonnes, on atteint facilement 140 kN au godet. Donnée cruciale pour dimensionner votre machine selon la dureté du terrain !

Système Load Sensing

Technologie hydraulique intelligente qui adapte automatiquement le débit et la pression selon l’effort demandé. Volvo Construction Equipment a été pionnier sur ce système qui réduit significativement la consommation.

Terminologie des performances

Rayon d’action maximal

Distance horizontale maximale que peut atteindre le godet depuis l’axe de rotation. Donnée essentielle pour positionner votre machine par rapport aux zones à excaver.

Profondeur de fouille maximale

Profondeur maximale de creusement par rapport au niveau du sol. Une 13 tonnes descend généralement à 4,5-5 mètres. Au-delà, on passe sur du matériel plus lourd.

Hauteur de déchargement

Hauteur maximale à laquelle la pelleteuse peut décharger son godet. Importante pour le chargement de camions ou le stockage en hauteur.

Capacité de levage

Charge maximale que peut soulever la pelleteuse à une distance donnée. Cette donnée varie énormément selon l’éloignement de la charge : 2 tonnes au maximum d’extension, mais 8 tonnes près de la machine !

Systèmes de contrôle et technologie

Joystick proportionnel

Système de commande moderne où l’amplitude du mouvement du joystick détermine la vitesse d’exécution. Plus intuitif que les anciens systèmes tout ou rien.

Mode de travail

Les pelleteuses modernes proposent plusieurs modes : Eco (économique), Standard, Power (puissance maximale), et parfois Lifting (pour la manutention). Chaque mode adapte les performances selon l’usage.

Système de géolocalisation

GPS intégré permettant le guidage 3D et la gestion de flotte. Trimble et Leica Geosystems dominent ce marché en pleine expansion.

Je me souviens encore de ma première formation sur une pelleteuse équipée de guidage 3D : c’était révolutionnaire ! Finies les piges et les visées au théodolite pour les pentes… Mais attention, ça ne remplace pas l’œil et l’expérience de l’opérateur !

Sécurité et réglementation

ROPS et FOPS

Roll-Over Protective Structure (protection contre le retournement) et Falling Object Protective Structure (protection contre la chute d’objets). Structures obligatoires depuis les années 2000, elles ont considérablement amélioré la sécurité des opérateurs.

Alarme de recul

Signal sonore obligatoire lors des manœuvres arrière. Certaines machines récentes intègrent aussi des caméras et des détecteurs de proximité.

CACES R482

Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité pour les pelleteuses. Obligatoire depuis 2020, il remplace l’ancien CACES R372. Les catégories vont de A (mini-pelleteuses) à C2 (pelleteuses > 10 tonnes).

Maintenance et entretien

Vidange

Intervention cruciale tous les 250-500 heures selon les constructeurs. Huile moteur, huile hydraulique, filtre à air… Un planning strict évite les pannes coûteuses. John Deere recommande même des vidanges à 100h pour les premières utilisations.

Graissage

Opération quotidienne sur les points de pivotement. Comptez une quinzaine de graisseurs sur une pelleteuse standard. Négligé, c’est l’usure prématurée assurée !

Tension de chenilles

Réglage délicat : trop tendue, la chenille s’use rapidement ; pas assez, elle risque de dérailler. La règle empirique : 15-25 mm de jeu sous la chenille au milieu de sa portée.

Applications spécialisées

Pelleteuse rail-route

Machine équipée de roues ferroviaires pour travailler sur les voies. Très utilisée par la SNCF pour la maintenance des infrastructures.

Pelleteuse amphibie

Version spécialisée pour les travaux en zones humides, montée sur des pontons flottants. Indispensable pour l’entretien des cours d’eau !

Pelleteuse de démolition

Machine renforcée avec cabine haute protection, spécialement conçue pour la démolition d’ouvrages. Les marques comme Hitachi proposent des versions dédiées avec des portées exceptionnelles.

Voilà, avec ce glossaire en poche, vous devriez pouvoir tenir une conversation technique sans rougir ! Mais rappelez-vous : la théorie c’est bien, la pratique c’est mieux. Rien ne vaut quelques heures en cabine pour vraiment comprendre ces machines fascinantes. Et surtout, n’hésitez jamais à poser des questions aux opérateurs expérimentés – ils regorgent d’astuces qu’aucun manuel ne vous enseignera !

La maîtrise de ce vocabulaire technique n’est que le début de votre aventure dans l’univers des pelleteuses. Chaque chantier vous apprendra de nouveaux termes, de nouvelles subtilités. C’est ça qui est passionnant dans notre métier : on n’arrête jamais d’apprendre, et chaque machine a sa personnalité. Alors, prêt à creuser plus profond dans cette expertise ?

📚 Ressources Complémentaires BTP

Tests et Guides Pratiques

Au-delà de la terminologie, j’enrichis régulièrement ce site avec des tests d’équipements et des guides pratiques basés sur mon expérience terrain.

Dernier test publié :

Chaussures de Sécurité Safety Jogger Bestboy S3 – Test après 6 mois d’utilisation quotidienne sur chantiers BTP. Étanchéité, durabilité, confort… tout ce que vous devez savoir avant d’acheter.

➡️ Lire le test complet avec photos et verdict d’expert

Note : 7,5/10 | Protection S3 | Budget maîtrisé | Avis authentique